Related Articles

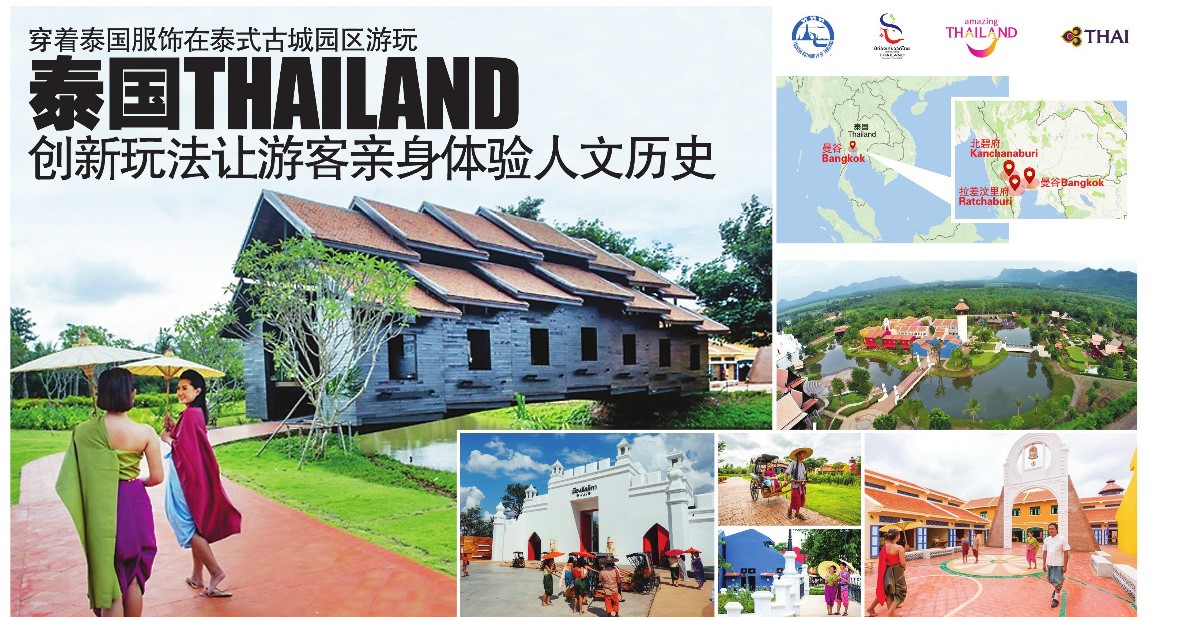

穿着泰国服饰在泰式古城园区游玩 泰国(Thailand) 创新玩法让游客亲身体验人文历史

Post Views: 11,473 无论是华丽辉煌的寺庙、浓厚的宗教风情、水清沙白的海滩又或者是充满异国风情的历史文化,都为泰国(Thailand)增添属于自己的独特魅力,而位于北碧府(Kanchanaburi)的茉莉之城(Mallika)于2016年开张后,更让游客多一份惊喜,因为游客必须穿着泰国服饰在泰式古城园区里,成为一种最佳人文体验旅游方式。现在就随《大橙报》来一睹泰国的美景风光。 穿着泰国服饰在泰式古城园区游玩 泰国(Thailand) 创新玩法让游客亲身体验人文历史 泰国(Thailand),旧称“暹罗”,是东南亚(South East Asia)著名的旅游国家,东临寮国(Laos)和柬埔寨(Cambodia),南面是暹罗湾和马来西亚(Malaysia),西接缅甸(Myammar)和安达曼海。这个被称为“微笑国度”的地方,已成为全球游客最爱的旅行目的地之一。 无论是华丽辉煌的寺庙、浓厚的宗教风情、水清沙白的海滩又或者是充满异国风情的历史文化,都为泰国增添了一分属于自己的独特魅力;当地人友好、舒心的泰式微笑和无微不至的热情服务,都会让游客们心里有暖暖的归属感。 例如美味丰富的泰式小吃、创意又自然的特色甜点以及价格美丽的丰富海鲜,也是让游客流连忘返的理由;物美价廉的纪念品、低调奢华的泰丝、时尚复古的服饰设计,让在泰国购物变得充实而有乐趣。 在泰国旅游局(TAT)的邀请之下,大橙传媒有限公司总裁陈叡萳(Ace Tang)于最近到泰国走一趟,感受了泰国不一样的旅游气氛,当中最让陈叡萳(Ace Tang)惊喜的是茉莉之城(Mallika),因为在这里游客可以体验创新的玩法,那就是“穿着泰国传统服饰逛古城”。 欲知更多有关泰国旅游的详情,可浏览:https://www.tourismthailand.org/ 1. 茉莉之城 Mallika 茉莉之城(Mallika),又称天堂之城,位于泰国的北碧府(Kanchanaburi),距离曼谷(Bangkok)约2小时车程。 它是艺术大学建筑系主任设计,耗资200亿泰铢打造,自2016年底开业到现在,短短时间,已经在泰国国内的Instagram、面子书(Facebook)掀起热烈讨论。 要说这究竟又有什么过人之处?大概用几个词就可以形容:豪华、好玩、全方位泰式文化体验。 整个园区足足占地有9.6万平方米,园区大致分为四个区域,中间是护城河,由桥梁把各区连接起来。 里面的建筑、美食、服饰都是按照拉玛五世,即朱拉隆功时期复制,最让人惊讶的是,连工作人员的说话用词,口音腔调都跟那个年代几乎一样,真的让人有一种回到过去的感觉。 以往大家来到泰国旅游大部份都是参观皇宫或水上市场的行程居多,现在游客来到泰国已经可以深刻道地的了解到泰国文化与历史。他们可以入境随俗的穿上当地的服饰逛老街市集。 2. 桂河大桥 Bridge of River Kwai 位于泰国的北碧府(Kanchanaburi)的桂河桥,是一座铁路桥,它连接泰国和缅甸的一条长约415公里的铁路和一部分。这景点距离曼谷(Bangkok)约2小时车程。 当时,日军为征服缅甸和缅甸以西的亚洲国家,急需要一条供应线,便于1942年9月16日起,先后役使6.1万名盟军战俘和20万名亚洲(Asia)劳工,用16个月便修完了原计划需要6年时间才能完工的铁路。 由于当时铁路沿线气候和生活条件恶劣,加之日军的残酷役使,先后有1.6万名战俘和近10万名劳工死于劳累、疾病和营养不良。因此这条铁路也被称为“死亡铁路”。 战争接近尾声时,大桥被盟军炸毁。战后,泰国政府重新修建。现在的桂河大桥共有11节钢梁,全长300米,并仍在使用之中。 游客可以在大桥上行走,领略桂河的秀美。也可在北碧府境内的任何一个火车站搭乘开往桂河桥方向的列车。沿途山清水秀,泰国中部的田园风光尽收眼底,并且有机会接触到普通泰国人,了解当地的风土人情。 3.香氛蜡烛聚落 Baan Hom Tien 香氛蜡烛聚落Baan Hom Tien是位于拉差汶里府(Ratchaburi)的愿拼县(Suan Phueng)。在这个距离曼谷(Bangkok)约2小时车程的景点,也是当地热门景点之一,到附近玩也不妨可以将之排入行程内。 这里也是许多人喜欢外拍的景点,可以拍到很多不同景色的照片,喜欢蜡烛的游客更不能错过了,因为这里有贩售许多各式各样不同造型的蜡烛,自用送礼两相宜。 值得一提的是,香氛蜡烛聚落所生产的黄豆蜡烛和棕榈蜡烛很受欧美欢迎,因为制作的质量很好,陆续都还有外销。 由创办人所制作的高品质蜡烛受到欧洲高级蜡烛买家的赏识及媒体的关注,就连泰国公主也亲自来学习他的蜡烛制作,也因此许多泰国当地人都会到此朝圣。 这里也有一间令游客感到惊喜的Retro Restaurant Cafe,这里的70年代泰国摆设与装饰是游客拍照的好去处。游客不妨亲自到此一游,以感受不一样的体验。 Previous Post Next […]

38小时完成15万欧元众筹目标 投资者看好Miito加热炉大商机

Post Views: 39,938 引言 用水壶烧水难免会出现烧过量的情况,虽然不多,但还是会浪费不少的能源,而且水壶使用久了还容易滋生水垢,引发卫生问题。Miito加热炉就旨在代替水壶,只需将一根铁棒放入杯中,就能任意用量的液体进行加热。现在就随《大橙报》来了解这个新科技。 在2013年举办的技术、娱乐、设计大会(TED)上,设计顾问蕾拉·阿卡罗格鲁(Leyla Acaroglu)给出了一份奇怪的调查统计:在英国(United Kingdom),有65%的人烧的水比能喝的水多。而这些没喝完的水所消耗的能量,足以支持伦敦(London)所有街道的路灯亮一个晚上。烧过量的水是一个普遍现象,不过新式茶壶Miito能解决这个问题。 德国(Germany)设计师尼尔斯·库迪(Nils Chudy)和贾思敏娜·格蕾丝(Jasmina Grase)就想出一个可以节省能源的好办法,设计出了一个全新的加热器Miito,包括一根独立的加热棒以及一个连接电源的感应型底座。使用时,只需将需要加热的容器置于底座上,放入加热棒就能启动加热模式。当水达到沸腾状态时,加热棒就会自动结束工作。除了加热水之外,Miito还可以用于加热牛奶、咖啡等饮品。 它的原理和无线充电很相似:电磁共振。加热杆底部有一个45毫米的圆盘,可以接受底座传递的能量,并通过不锈钢材质的加热杆将热量传递给周围的液体。 因此,Miito可以加热大多数容器中的任何液体。除了咖啡、茶、巧克力等饮品之外,还可加热米粉、麦片、汤等流食。你还可以直接用它在耐热的容器中“按需烧水”,喝多少烧多少,比电水壶更省电、比热得快更安全,比微波炉更便利。说它是对市场上现有的加热产品的颠覆也不夸张。 Miito适用于任何非铁制容器。其加热时间和容器底部的厚度、材质,以及液体的多少有关。加热200毫升玻璃杯中的液体只需要1分钟,瓷壶中500毫升的液体需2.5分钟。 将杆浸没在液体中 Miito就会释放电磁场 把Miito称为茶壶似乎有点不妥,虽然它可以取代茶壶,但它是圆形的便携式感应炉,配备了一个电磁感应杆,无论Miito上方的杯中装入何种液体,将杆浸没在液体中,Miito就会释放电磁场,让杆受热并对周围的液体进行加热。 库迪首次对改进茶壶产生兴趣,还是在他就读于荷兰埃因霍温(Eindhoven,Netherland)设计学院时期。“如果搜索电水壶,你会得到许多类似的产品”,他说:“他们看起来都是一样的流线型。”此外,电水壶在欧洲厨房标准中是不卫生的,里面会生成水垢,而水壶的形状也让清洗变得困难。 于是,库迪觉得可以设计一款用来加热定量液体产品。作为一个设计师,他还注意到厨房用具需要满足操作简单的需求,“没有人愿意在水壶上浪费额外的时间和精力,它应该尽可能的简单。如果在固定的时候需要按下按钮,人们会很厌烦。” 在毕业后,他们继续完善产品原型,最终共同创立了Miito。2015年初,库迪和格蕾丝在柏林(Berlin)开设公司,并招募工程师,一步步制作出了可用的产品原型(working prototype)。他们的产品设计还在伦敦设计博物馆(London Design Museum)中展出。 和许多以概念设计为原点的产品一样,Miito在Kickstarter上众筹资金以支持产品的进一步完善和实际投产。在Kickstarter上,它获得了奇迹般的成功:2015年5月12日上线,38小时内就完成了15万欧元的众筹目标。截止一周后,已有2391位支持者,筹集到了27多万欧元的资金,早段产品全部售磬。 Miito还只是个雏形,但是库迪以及同伴认为在不久的将来,Miito将成为解决父母为新生儿加热食品,以及城市中厨房面积小等问题的有效途径。库迪说:“也许还会有其他的东西,比如说如果人们煮了过量的食物,那时候就需要一个足够小的电饭煲。这将会是一个5到7年的长期打算,大量的不同事物需要加热。” Previous Post Next Post

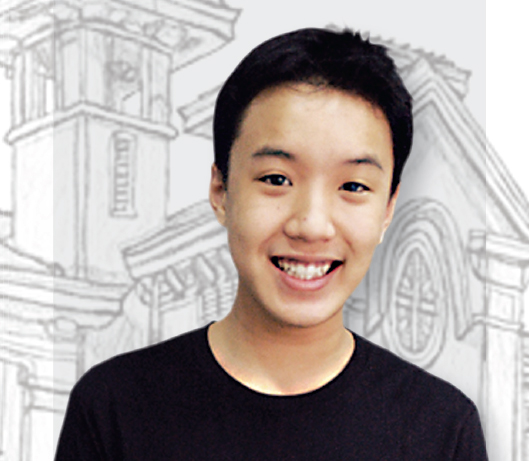

马来西亚(Malaysia) 自闭症小画家 叶汉振Yap Hanzhen 用铅笔素描绘出亮丽人生

Post Views: 46,167 患有自闭症(autism),现年17岁的马来西亚(Malaysia)小画家叶汉振(Yap Hanzhen)擅长于铅笔速写,作品以描绘物体细节为特色,酷爱昆虫和建筑。如今,他慢慢被当做一名年轻艺术家被人们所熟知–因艺术本身,而非他得了自闭症。现在就随《大橙报》来了解这一位小画家的成长故事。 17岁自闭症小画家叶汉振(Yap Hanzhen)受邀于2014年8月23日以及24日,在马来西亚马六甲(Melaka,Malaysia)华美达广场酒店(Ramada Plaza Melaka)举办的“自闭症、过动症及发展障碍–生物医学疗法的疗效”国际研讨会中,展出其作品。 来自马来西亚柔佛新山(Johor Bahru,Johor)的叶汉振,2岁被鉴定患有自闭症。他擅长铅笔素描,其作品以描绘物体细节为特色,酷爱昆虫和建筑。其作品多次在新山、新加坡(Singapore)及日本东京(Tokyo,Japan)展出。 他所绘製的马六甲陈洪腾庙(Cheng HoongTeng Temple),在“2013亚洲残疾人艺术展”中获得优秀奖。 他的作品中的绝大部分销售利润都将捐出以支持和帮助自闭症群体和慈善事业,包括这次参与首次在东南亚国家(South East Asia)举办的“自闭症、过动症及发展障碍─生物医学疗法的疗效”国际研讨会。现场出售的作品,部分也将捐给这项研讨会的支持单位–马六甲肯纳儿协会(PersatuanKanner Melaka),以支持该协会所进行的自闭症觉醒运动。 根据报道,叶汉振是在1998年出生。据知,自出生开始,他就显得和别的孩子不太一样,不同之处在于他对周围的人与环境的认知上–或者说,他和别的孩子对于事物的兴趣完全不在一个点上。 直到2000年的后半期,也就是叶汉振2岁的时候,随着马来西亚(Malaysia)的互联网逐渐发达,他的父母才开始意识到汉振的症状可能叫“自闭症”或“泛自闭症障碍”(autism)。 当时,医生的判断来自于《精神疾病诊断与统计手册》(The Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders,简称DSM,由美国精神医学学会(American Psychiatric Association)出版,是一本在美国(United States)以及其他国家中最常使用来诊断精神疾病的指导手册)和幼儿自闭症检查表(M-CHAT),其中所描述的有关自闭症症状与叶汉振的情况完全相符后,由此父母不得不让他开始接受治疗。 最初,他的父母找不到任何训练自闭症儿童的可靠资料,只能够到处寻求有效的医疗措施。他们打算根据“应用行为分析”方法系统地教叶汉振认知,而他们也一起开始在业余时间自学这些知识, 当叶汉振经已6岁并准备入学之际,他已经学会一些基本的交往和社交技巧来应对学校生活。当时,他在一家有名的国际学校就读,学校用年龄划分年级,他即就读“9岁班”–虽然他比其他人要大一点,但和同学相处得还不错。 叶汉振专注于细节 展现出高能的一面 虽然不能一概而论,但大部分的自闭症个体通常拥有高度发达的记忆力,并且专注于细节,展现出高能的一面。由于这种高功能的情况,自闭症患者几乎都擅长他们喜欢做的娱乐活动,并且能力进展得非常快,稍加练习便能做到极致。 对于叶汉振来说,他能全年无间断地写生和弹吉他,甚至和家人外出度假的时候,他都在没完没了地摆弄!他乐在其中,还时常苦恼于客观环境的限制,导致他不能进行这些活动。 他喜欢和家人玩一种拼字游戏,并且能记住这个游戏中出现的每一个词!每当出场,他定将家庭成员打得落花流水。这就是自闭症个体超强记忆能力的体现,他能够清楚地将日历上每个日子都说出来–也许这只动用了他部分记忆和计算能力罢了。 叶汉振生活在一个充满创造力的环境中,从小就耳濡目染地观看各种画册。他很爱画铅笔速写,倾向于使用3B以上的铅笔(质地更软),以便更好展现所画的细节。他用自己那套怪异的观察法越画越自信,比如用轻微的阴影来区分飞机、深度以及影子,配上精细的动作,铅笔如同他手指延伸出去的一部分,让他专心画出极度紧凑分明的灰阶色调。 差不多3年前即2012年,叶汉振的父母开始考虑是否让艺术作为他的终身职业。如今,在父母办公室的桌子旁边,他拥有一个自己的小型艺术工作区。 他对动物、鸟类和昆虫最有兴趣,所以这些事物往往成为了他最先画的东西。当然,为了绘画,基本不可能让这些动物在同一个位置长时间保持不动,所以父母为叶汉振买了一台单反相机和一部iPad,让他能拍摄高像素的照片,当他想画的时候可将照片转到iPad来观看。他喜欢描绘那些微小的细节,而iPad太适合对图片进行放大了。 目前,叶汉振已经举办或参与过17次展览,其中9个为个人展览,两个为永久性展出,其余的则是持续一两天的特别展示。 最初,展览的建议来自孤独症和慈善组织,但最近很多那些真正想看他作品的人提出愿意为他举办展览。叶汉振慢慢被当做一名年轻艺术家被人们所熟知–因艺术本身,而非他得了自闭症,这无疑是一件好事。 Previous Post Next Post